Л. С

ЗБР определяет функции, не созревшие, но находящиеся в процессе созревания. Если уровень актуального развития характеризует результаты развития, то ЗБР характеризует то, что будет развиваться. Появление нового в развитии всегда основывается на его пройденные циклы – ЗБР опирается на его актуальный уровень. ЗБР определяется содержанием тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но уже решает с помощью взрослого или сверстника (в совместной деятельности): то, что первоначально делается ребенком под руководством взрослых или более умелых сверстников, становится затем его собственным достоянием.

Исследования ЗБР в отечественной психологии можно условно разделить на два направления. Первое – использование понятия ЗБР как диагностического принципа для построения методов, позволяющих характеризовать динамику психического развития ребенка. Второе – рассмотрение понятия ЗБР в контексте периодизации его психического развития.

I. Было показано, что оценка уровня психического развития должна производиться с учетом ЗБР (А.Я. Иванова, 1976). Экспериментально выявлено, что чем выше обучаемость ребенка, тем шире его ЗБР . При поэтапном формировании умственных действий и понятий был выявлен еще один показатель ЗБР – переход ребенка от развернутого к сокращенному выполнению действия (П.Я. Гальперин, А. Буастаманте, 1978). У детей одного школьного класса при решении одних и тех же задач проявляются индивидуальные характеристики ЗБР , что отражается в динамике смены форм осуществления действия при его формировании (Г.А. Варданян, 1981). ЗБР имеет многоуровневую структуру и зависит от способности ребенка использовать помощь взрослого и переносить предложенные приемы на новый класс задач (А.А. Зак, 1981). В ЗБР динамически взаимодействуют когнитивный и эмоциональный компоненты действия. Как показано в исследовании Н.Л. Белопольской, доступный для ребенка уровень выполнения тестового задания (понимание смысла прочитанного рассказа) будет показателем актуального уровня психического развития, а способ подачи материала и средства, необходимые для достижения результата, могут рассматриваться как некоторые резервы психического развития. Персонификация и драматизация текста позволяют ребенку пережить и осмыслить собственный опыт, что ведет к повышению уровня его актуального развития. Таким образом, ЗБР ребенка связана с особой позицией его самого как автора и активного участника описанного в тексте события (Н.Л. Белопольская, 1997). Е.Е. Кравцова показала, что возможно не только констатировать, но расширять и углублять ЗБР (Е.Е. Кравцова и сотр., 1999, 2000) посредством изменения позиций взрослого в общении с ребенком.

При диагностике и прогнозировании уровня развития необходимо учитывать степень отдаления ЗБР от уровня актуального развития. Чем "уже" ЗБР (или чем больше помощи разного характера требуется ребенку для выполнения заданий), тем менее благоприятен прогноз для развития исследуемой способности. Чем меньше помощи требуется ребенку, и чем быстрее он начинает сам использовать предложенные взрослым способы решения заданий, тем благоприятнее прогноз, тем скорее способность окажется в зоне актуального развития.

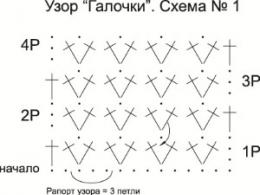

Результаты исследований Белопольской, Кравцовой, Буастаманте, Зака, Варданяна, Ивановой и других легли в основу разработки структурной модели ЗБР . Была создана пространственная модель ЗБР – на примере ЗБР предметного продуктивного действия (см. Обухова Л.Ф., Корепанова И.А. Зона ближайшего развития : пространственно-временная модель// Вопросы психологии. 2005. № 6.)

[]1 – компоненты актуального уровня развития (обучаемость + способность к переходу от развернутого выполнения действия к его сокращенной форме + уровень выполнения действия + минимальная компетенция). У каждого ребенка своя структура актуального уровня, следовательно, и центральная часть ЗБР так же будет у всех детей различна.

2 – центральная часть ЗБР – то, что в данный момент находится в процессе развития . Помощь взрослого способствует успешному выполнению действия, ребенок принимает помощь и может использовать предложенные способы действия самостоятельно;

3 – периферическая часть ЗБР – то, что в данный момент осуществляется при бОльшой помощи взрослого;

4 – зона перспективного развития – то, что окажется в ЗБР в.

II. Рассматривая понятие ЗБР в контексте периодизации психического развития , Д.Б. Эльконин (1960) выделил две принципиально различные тенденции в развитии ребенка: тенденцию к общности с взрослым и тенденцию к самостоятельности, эмансипации от влияния взрослого, которые реализуются в системе "ребенок-взрослый" и системе "ребенок-ребенок". М.Р. Гинзбург (1981) подчеркивал, что изменения в ЗБР – логическое следствие перехода от совместной деятельности ребенка с взрослым к деятельности, осуществляемой индивидуально. В актуальном развитии ребенка мотивационный компонент уже снят, а операциональный компонент уже усвоен. В процессе развития новой способности "работают" оба компонента, определяя тем самым ЗБР . Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова (1990) показали, что одним из условий перехода способности из "существующей" в "реально используемую", необходимы ситуации, в которых сам ребенок в коллективной деятельности с другими детьми выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Взрослый как носитель смыслов и способов взаимодействия с культурой в ряде случаев не дает возможности ребенку проявить свою самостоятельность, способность рефлексировать. Рассматривая особенности интеллектуального развития младших школьников, Г.А. Цукерман (1995) отметила, что взрослый в определенных ситуациях закрывает возможность рефлексии на новое действие, норму, эталон. Рефлексия как бы "застревает" на полюсе взрослого. Только в ситуации равных партнеров возможно развитие самооценки, самоконтроля, рефлексии через сравнение себя с другим (равным).

ЗБР составляет основу проектирования содержания и форм учебного взаимодействия в современных, наиболее прогрессивных образовательных системах (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 1995; Л.В. Занков, 1996; В.В. Рубцов, А.А. Марголис, В.А. Гуружапов, 1996 и др.).

В современной зарубежной психологии для операционализации и возможности применять понятие ЗБР в практике школьного обучения используется понятие скаффолдинг (scaffolding). Скаффолдинг означает помощь, поддержку более опытного (эксперта - взрослого, сверстника) ученику. Правильно организованный "скаффолдинг" не только предоставляет ребенку внешнюю поддержку в выполнении той или иной деятельности, но и способствует последующему переходу внешней поддержки во внутреннюю. Скаффолдинг не сводится только к непосредственному взаимодействию между взрослым (экспертом) и ребенком (учеником), а предполагает другие формы, в которых присутствие взрослого (эксперта) не обязательно – например, игра в разновозрастной группе детей.

В современной психологии вводится понятие, расширяющее понятие ЗБР – зоны развития . Зоны развития (англ. zones of development ) – семейство понятий, разрабатываемых различными авторами на основе исходного понятия "зона ближайшего развития" Л. С. Выготского. Отражают различные возможности и ограничения развития в условиях разных социальных взаимодействий: зоны вариативного развития – образуются при взаимодействиях ребенка с детьми из разных возрастных групп и субкультур (А.Г.Асмолов, В.В.Абраменкова); зоны негативного (подавляющего и задерживающего) развития, где человек из-за социального противодействия не учится тому, чему мог бы научиться, и не развивал в себе то, что мог бы развить (А.Г.Асмолов, А.Н.Поддьяков, Е.Diaz); зоны негативного развития в условиях неправильно оказываемой (например, чрезмерной) помощи; зоны ближайшего развития при социальном противодействии – то, чему субъект может научиться и развить в себе в противостоянии с другим (А.Н.Поддьяков).

Зона ближайшего развития

Понятие, введенное Л. С. Выготским для определения специфики развития человека в онтогенезе . Согласно Выготскому, развитие ребенка (в отличие от других видов развития) происходит посредством присвоения человеческого опыта в сотрудничестве. В любой деятельности ребенка можно выделить два уровня выполнения одного и того же задания - самостоятельное выполнение и выполнение в сотрудничестве со взрослым. Уровень первого выполнения называется актуальным, второй уровень, более высокий, представляет собой З. б. р. - область несозревших, но созревающих процессов, и составляет по Выготскому З. б. р. Понятие З. б. р. основано на идее о примате обучения (во всех разнообразных его формах) в развитии человека и имеет большое практическое значение. Поскольку традиционная диагностика ориентируется на определение актуального уровня развития, ее прогноз, составленный на основе подобных методов, не достаточно надежен. Для определения перспективы развития необходимо знать и «завтрашний день развития», а он определяется именно измерением З. б. р. Так, например, измерение готовности к школе на основе уже сформированных у ребенка способностей оказывается недостаточным. Необходимо определить, как ребенок может сотрудничать со взрослым, т. е. какова его З. б. р. Разработанные на этом принципе методы определения готовности к школе оказываются более надежными.

Краткий психологический словарь. - Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС» . Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский . 1998 .

Специфика.Характеризует процесс подтягивания психического развития за обучением. Эта зона определяется содержанием таких задач, которые ребенок может решить лишь с помощью взрослого, но после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к самостоятельному решению аналогичных задач.

Психологический словарь . И.М. Кондаков . 2000 .

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ

(англ. zone of proximal development ) - понятие, введенное в нач. 1930-х гг. Л . С . Выготским для характеристики связи обучения и развития . З. б. р. определяется содержанием тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но уже решает с помощью взрослого (в совместной деятельности): то, что первоначально делается ребенком под руководством взрослых, становится затем его собственным достоянием (способностями , навыками , умениями ). Ее наличие свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка.

Правильно организованное обучение опирается на имеющуюся у ребенка З. б. р., на те психические процессы, которые начинают складываться у него в совместной деятельности со взрослыми, а затем функционируют в его самостоятельной деятельности. З. б. р. позволяет охарактеризовать возможности и перспективу развития. Ее определение имеет важное значение для диагностики психического развития ребенка. См. , , и .

Большой психологический словарь. - М.: Прайм-ЕВРОЗНАК . Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко . 2003 .

Смотреть что такое "зона ближайшего развития" в других словарях:

Зона Ближайшего Развития - понятие, введенное Л.С. Выготским. Характеризует процесс подтягивания психического развития вслед за обучением. Эта зона определяется содержанием таких задач, которые ребенок может решить лишь с помощью взрослого, но после приобретения опыта… … Психологический словарь

Зона ближайшего развития - термин Л.С. Выготского, означает концептуальное пространство, которое ребёнок уже готов освоить с чьей то помощью. * * * уровень развития, достигаемый ребенком в процессе его взаимодействия со взрослым, реализуемый развивающейся личностью в ходе… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Зона ближайшего развития - потенциально существующие, но не реализованные психические возможности ребенка, поддающиеся развитию с помощью учителя уже в ближайшее время. Определяется по готовности и способности ребенка решать умственные задачи с помощью взрослого – учителя … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

зона ближайшего развития - Условимся называть зоной ближайшего развития ребенка те процессы, которые еще не созрели, но находятся в стадии созревания. <...> исследуя, что ребенок способен выполнять самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня.… … Словарь Л.С. Выготского

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ - расхождения между уровнем актуального развития (он определяется степенью трудности задач, решаемых ребёнком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (к рого ребёнок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в… … Российская педагогическая энциклопедия

Зона ближайшего развития - это область еще несозревших, но созревающих психических процессов. Зона ближайшего развития определяет перспективу развития ребенка … Психология человека: словарь терминов

зона ближайшего развития - artimiausioji vystymosi zona statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žinių, mokėjimų, galimybių ir gabumų sritis, kurios moksleivis negali savarankiškai pasiekti, bet gali tai padaryti mokytojo ar kito pagalbininko padedamas. atitikmenys: angl.… … Enciklopedinis edukologijos žodynas

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ - ЗОНА (от греч. zone – пояс, пространство) БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ. Понятие введено Л. С. Выготским (1999; 2000) для обозначения расхождения между уровнем актуального развития ребенка (определяется степенью трудности задач, решаемых ребенком… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ - расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно (актуальный уровень развития) и под руководством взрослого; положение о зоне ближайшего развития легло в основу концепции о соотношении обучения и умственного развития ребенка … Словарь по профориентации и психологической поддержке

Зона ближайшего развития - расхождение между уровнем актуального развития (определяется степенью трудности задач, решаемых ребёнком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребёнок может достигнуть под руководством взрослого). Понятие введено Л.С.… … Педагогический терминологический словарь

Книги

- В три все только начинается. Как вырастить ребенка умным и счастливым , Галина Момот. Два выражения прочно поселились в нашей с вами современной реальности: "богатые тоже плачут" и "почему ты такой бедный, если такой умный" . Успех и счастье никак не могут подружиться между…

Ранее мы начали говорить о факторах, касающихся особенностей обучающихся, факторах, которые являются психологическими целями . Мы рассмотрели факторы, связанные с отличиями обучающихся друг от друга по отношению к задачам обучения и по уровню своего развития. Третьим фактором, касающимся психологических особенностей обучающихся, являются различия в изменениях, которые возникают в результате обучения.

Эти различия связаны с тем, как обучающиеся реагируют на поставленные перед ними задачи, с особенностями имеющегося у них предметного багажа, со спецификой развития их психических функций и процессов. Помимо этого результаты обучения и вызванные ими изменения в развитии обучающихся обусловлены еще и возможностями, потенциалом развития человека.

В одной из своих работ Л. С. Выготский отмечает, что у любого человека можно выделить два уровня развития: один уровень, названный автором актуальным, характеризует сегодняшние, можно сказать, сиюминутные особенности психического развития человека. Другой уровень, названный им зоной ближайшего развития , характеризует особенности будущего, ближайшего, завтрашнего развития субъекта.

Для определения психологического содержания понятия зоны ближайшего развития Л. С. Выготский взял модель психического развития человека. Он считает, что общение, являющееся источником психического и личностного развития в онтогенезе, позволяет взрослому помогать ребенку в выполнении деятельности, которую тот не может выполнить самостоятельно. Эта совместная деятельность, по мнению Л. С. Выготского, имеет явно обучающий характер, поскольку в результате нее ребенок начинает выполнять эту деятельность самостоятельно.

Человек любого возраста может что-то делать самостоятельно: решать задачи, запоминать предложенный ему материал, придумывать, как справиться с той или иной проблемой. Все это является характеристиками его актуального развития. Однако некоторые вещи он сам без чьей-либо подсказки сделать не может, и только с чужой помощью справляется с заданием. В этом случае можно говорить о зоне его ближайшего развития. Причем один человек нуждается в очень простой подсказке, а другой требует более длительной и содержательной помощи. Это позволяет говорить о разных по величине зонах ближайшего развития. Измерить величину зоны ближайшего развития можно с помощью разных позиций общения.

Самая небольшая подсказка и помощь осуществляется из независимой позиции , когда некто, умеющий выполнять то или иное задание или владеющий определенным материалом, начинает на глазах у субъекта, зона ближайшего развития которого измеряется, решать задачу, рисовать схему, необходимую для понимания материала, проговаривать основные принципы какой-либо теории.

Помощь, осуществляемая из позиции «на равных». В этом случае, с одной стороны, деятельность того, кто осуще- ствляст помощь, очень похожа на предлагаемую при независимой позиции. С другой стороны, в отличие от независимой позиции, осуществляющий помощь всячески подчеркивает, что он и субъект, зону ближайшего развития которого измеряют, являются равными партнерами по совместной деятельности.

Помощь, осуществляемая из позиций «под», или «снизу». При оказании помощи из этой позиции субъект старается «спровоцировать» другого, у которого измеряют величину зоны ближайшего развития, на активность, задавая разные наводящие вопросы, намеренно делая ошибки или путая правила.

Использование позиции «над», или «сверху». Для того, чтобы выполнить то или иное задание, с которым субъект самостоятельно не справляется, ему нужна такая помошь, когда кто-то другой с позиции учителя начнет объяснять, что нужно делать, или демонстрировать образец выполнения задания.

Большая помощь связана с позицией «пра-мы», когда более продвинутый по уровню развития и знаниям субъект объединяется с тем, кому требуется помошь. Возникший в результате этого объединения коллективный субъект и справляется с предложенным заданием.

Те люди, у которых зона ближайшего развития большая, т. е. они могут справиться с большим количеством задач и проблем с минимальной помощью извне (из независимой позиции), показывают и более высокие результаты обучения, и более глубокие и качественные изменения в развитии, которые также обусловлены обучением.

Если человек не справляется с предложенным заданием и никакая, даже самая серьезная и разносторонняя, помощь извне не может обеспечить выполнения задания, это означает, что материал, который необходимо усвоить, способы, при помощи которых задание может быть выполнено, новые знания и умения, необходимые для его решения, находятся вне зоны ближайшего развития данного человека. Если же какой-то материал находится вне зоны ближайшего развития, то практически невозможно научить субъекта полноценно им пользоваться. Он в лучшем случае запомнит то, что говорил педагог, или то, что написано в учебнике, воспроизведет алгоритм решения задач, который ему удалось запомнить, но осмыслить этот материал, понять его связи и взаимодействие с другими темами внутри одной и той же дисциплины и с другими предметами он будет не в состоянии. Как правило, именно этот материал, даже если субъект и смог его воспроизвести и ограниченно использовать, довольно быстро забывается. Помимо этого обучение тому, что не входит в зону ближайшего развития, никак не отразится на психическом развитии обучающегося. Оно останется прежним, даже если он сможет освоить самостоятельное выполнение новых навыков (говорить несколько предложений на иностранном языке, читать нетрудные тексты).

Следовательно, обучающиеся отличаются величиной зоны ближайшего развития. Из этого следуют два практических вывода.

Во-первых, результативность обучения следует оценивать лишь применительно к конкретному обучающемуся. Если цели и задачи учебного курса предполагают, что субъект должен иметь определенный объем сведений, уметь решать задачи определенного класса, справляться с заданиями определенной трудности на экзамене, то они, как правило, исходят из сформулированных в стандарте или программе норм, при этом не учитывается, что и исходный уровень обучающихся, и зона их ближайшего развития сильно различались. Во-вторых, так же, как и уровень актуального развития, величина зоны ближайшего развития может быть целенаправленно изменена. Изменение величины зоны ближайшего развития имеет под собой два основания.

Первое основание связано с тем, что зона ближайшего развития является для субъекта довольно устоявшейся и сложившейся характеристикой (как и актуальное развитие).

Действительно, если субъект может воспользоваться помощью кого-то извне, это означает, что он понимает смысл выполняемого задания, что некоторые знания и умения, необходимые для решения той или иной задачи, у него имеются. Только в этом случае, не имея возможности сделать что-то самостоятельно, он с чьей-либо помощью реализует необходимые знания и умения. Соответственно, несмотря на то что зона ближайшего развития является характеристикой потенциального развития человека, она по своему объему может считаться сложившейся характеристикой субъекта.

Второе основание касается того, что само общение, с помощью которого зона ближайшего развития реализуется, может стать препятствием для принятия помощи извне и, соответственно, влиять на величину зоны ближайшего развития. Учитывая факт, что обшение является в значительной степени результатом обучения, возможно создание специальных условий, при которых субъект сможет выполнить сложное для него задание с разной по величине помощью извне.

В этом контексте зона ближайшего развития и ее величина могут быть целенаправленно изменены. Результаты психологических исследований показывают, что это может быть осуществлено в особого рода педагогике, получавшей наименование «парной». Главная особенность парной педагогики в том, что она реализуется между двумя взрослыми (педагогами), один из которых осуществляет предметную помошь обучающемуся, а другой помогает обучающемуся принять подсказку с той или иной позиции.

Например, субъект имеет зону ближайшего развития, величина которой позволяет ему принять помощь из позиции «сверху». Это в первую очередь означает, что помощь из позиции «снизу», «на равных» или из независимой позиции им не воспринимается, и он не справляется с заданием, когда ему «подсказывают», предлагают способ или варианты решения в этих формах.

Для иллюстрации сказанного обратимся к хорошо знакомой ситуации. По самым разным причинам младший школьник, не справляющийся с решением задачи на три действия, не может ее решить и тогда, когда взрослый начинает решать эту задачу в его присутствии, или предлагает совместно в ней разобраться, или начинает задавать наводящие вопросы, чтобы решающий смог справиться с предложенным заданием. Однако картина меняется, когда этот взрослый начинает напрямую объяснять ученику, что надо делать, чтобы решить задачу. В этом случае он или сначала выслушивает объяснения взрослого, а затем начинает их реализовать, или по мере того, как ему предлагают помощь, начинает ею пользоваться.

В любом случае он в конечном счете решает предложенную задачу. Более того, иногда даже после одного такого объяснения ученик начинает решать подобные задачи самостоятельно, реализуя на практике идею Л. С. Выготского о том, что «то, что сегодня ребенок делает с помощью взрослого, завтра он сумеет сделать самостоятельно».

У данного ученика величина зоны ближайшего развития соответствует четвертому уровню. Однако и в приведенном примере, и тогда, когда шел разговор о размере зоны ближайшего развития, имелось в виду ее предметное содержание. Другими словами, возможность субъекта выполнить задание с помощью, оказываемой ему из определенной позиции, касается его возможностей относительно содержания этого задания. В описанном выше примере это математическое содержание, в других случаях оно может быть филологическим, физическим, логическим и другим содержанием. Однако, как следует из определения зоны ближайшего развития, помимо предметного содержания она еше непосредственно связана с особенностями общения субъекта. И эти особенности сами по себе тоже являются в некотором смысле предметным содержанием, которое определяет и зону актуального, и зону ближайшего развития.

Если вернуться к примеру с ребенком, величина зоны ближайшего развития которого была связана с позицией «сверху», то случае с парной педагогикой один взрослый начинает подсказывать, например, из позиции «снизу», а другой совместно с обучающимся, установив с ним позицию «пра-мы», решает задачу. Поскольку речь шла об арифметических задачах в три действия, то первый взрослый может разъяснить ребенку те или иные условия задачи или попросить помочь ему нарисовать задачу, т. е. будет осуществлять помощь из позиции «снизу». Однако, как уже указывалось, обучающийся не принимает такой помощи. Тогда второй взрослый вступает в общение с первым. Он, например, говорит: «Сейчас мы тебе (взрослому) с Петей (обучающимся) поможем нарисовать условия задачи», или «У нас с Петей вот в этом кубике будет 10 апельсинов» и т. д. В данном случае второй взрослый принимает помощь от первого, который находится в позиции «снизу». При этом он отождествляется с обучающимся, и тот, как маленький ребенок, психологически начинает помогать первому взрослому и реализует по отношению к нему позицию «сверху». Таким образом, обучающийся постепенно приобретает способность принять помощь извне из позиции «снизу», что, соответственно, увеличивает размер зоны его ближайшего развития.

Итак, величина зоны ближайшего развития, с одной стороны, определяет содержание и характер обучения, с другой — сама может быть целенапрааченно изменена. Конечно, процедура увеличения зоны ближайшего развития, связанная с использованием парной педагогики, требует особых условий и в большинстве случаев применяется в индивидуальном обучении и коррекции. Вместе с тем при построении процесса обучения очень важно, чтобы педагог опирался не только на актуальное развитие учащегося и даже не только на уже сложившуюся у него зону ближайшего развития. Чтобы обучение было подлинно развивающим, оно должно перестраивать и увеличивать размер зоны ближайшего развития.

Последней проблемой, на которой необходимо остановиться при разговоре о зоне ближайшего развития, является проблема трансформации зоны ближайшего развития в зону актуального развития. Зона ближайшего развития, по мысли Л.С. Выготского, должна в конечном счете стать зоной актуального развития обучающегося. Именно поэтому то, что сегодня субъект осуществляет с помощью извне, уже завтра становится его личным достоянием.

Применительно к интересующим нас проблемам обучения сказанное означает, что обучение, ориентированное на зону ближайшего развития, предполагает:

чтобы обучение осуществлялось в совместной деятельности обучающего и обучающегося, построенной в логике общения;

чтобы эта совместная деятельность постепенно трансформировалась в индивидуальную деятельность обучающегося субъекта.

Ни у кого не вызывает сомнения, что обучение предполагает совместную деятельность. Однако далеко не всегда коллективные внешние действия образуют подлинно совместную деятельность, в которой ее субъекты являются партнерами по общению (имеют общий контекст, диалог и т. д.). Совместная деятельность обучающего и обучающихся предполагает их взаимодействие, которое в последние годы стало называться педагогикой сотрудничества. В педагогике сотрудничества, даже при наличии разных целей и задач, участники ориентированы на партнера по общению: при необходимости они медленнее, чем им свойственно, говорят или объясняют свои планы, стараются регулировать темп выполнения разных операций в зависимости от темпа партнера, наблюдают за действиями и результатами партнера, как бы не были погружены и заинтересованы процессом деятельности.

Таким образом, обучение, результатом которого являются изменения в развитии, предполагает организацию совместной деятельности и общения. Однако для того, чтобы совместная деятельность не только удовлетворяла потребности человека в общении и не только обеспечивала интересное времяпрепровождение, когда даже малоинтересная деятельность, реализуемая в коллективе, начинает быть привлекательной и захватывающей, необходимы особые условия, при которых задания, которые субъект не мог выполнять самостоятельно, могли бы быть легко реализованы им в индивидуальной деятельности. Иными словами, если субъект не может решить какую-то задачу, то требующиеся ему для этого навыки находятся не в зоне его актуального развития. Однако в совместной деятельности с обучающим (в некоторых случаях — и с другими обучающимися) он с этой деятельностью справляется. Таким образом, соответствующие навыки находятся в зоне его ближайшего развития. Педагогу (организатору обучения) нужно создать условия, при которых субъект в итоге обучения сможет справляться с такими типами и видами задач самостоятельно. В противном случае обучение перестанет быть обучением, так как оно не приведет к изменениям в сознании обучающегося.

Проблема условий трансформации зоны ближайшего развития в зону актуального развития может быть представлена как проблема условий организации развивающего обучения. Наметить пути решения этой проблемы можно, проанализировав спонтанное обучение субъекта какому-то знанию или умению.

Большинство первоклассников мечтают стать учителями, когда вырастут. Это единодушие во многом обусловлено тем, что их любимым занятием в свободное от школы время является обучение. И совсем не важно, кого они учат: бабушек, младших братьев или сестер, соседей или кукол. Главное — то, что они стараются реализовать позицию обучающего. Конечно, в таком случае, если они психологически готовы к школьному обучению, то с удовольствием учатся, почти не обращая внимание на личностные особенности своих учителей: «Все равно наша учительница лучше».

Часто эта черта первоклассников наблюдается и у первокурсников, которые с большим удовольствием поправляют домашних и даже стараются переучить их в соответствии с получаемыми в вузе знаниями и умениями.

Эта черта — желание научить другого тому, чему только что сам научился — свойственна не только начинающим учиться, а характеризует общую логику развития человека. При этом необходимо обратить внимание на то, что в реальности ни новоявленные ученики, ни обучающиеся той или иной специальности студенты еще не могут по-настоящему кого-либо научить, поскольку приобретенных поверхностных знаний пока еще недостаточно. Настоящая способность обучения придет к обучающемуся постепенно, тогда, когда он действительно научится, т. е. сможет реализовывать новое, полученное в ходе обучения, сознание. Однако и промежуточное обучение, и другие способы использования полученных знаний и умений в реальной деятельности, в общении с другими людьми являются необходимым этапом превращения зоны ближайшего развития в актуальное развитие индивида.

Итак, для того, чтобы потенциальное развитие стало актуальным, необходимо, чтобы субъект сначала использовал новые знания и умения в реальной деятельности, в общении с другими людьми, и затем реализовал их в обучении других. Не останавливаясь в данном параграфе подробно на том, почему обучение другого является последним этапом обучения и одновременно показателем его качества, отмстим лишь, что только в этом случае создаются условия для полноценного обучения и только в этой логике можно говорить о его развивающем характере.

1. Дать определении понятиям «дидактика», «обучение»; рассмотреть основные дидактические модели

2. Выделить принципиальные особенности обучения и развития

3. Рассмотреть теории о соотношении развития и обучения, взгляды Л. С. Выготского

4. Рассмотреть зоны актуального развития и зоны ближайшего развития в современной психологии

Скачать:

Предварительный просмотр:

Реферат по предмету:

«Психология»

Тема: «Понятие зоны актуального развития и зоны ближайшего развития. Соотношение обучения и развития.»

План

Введение…………………. ……………………………………………….3

Глава 1. Понятие обучения. Общее понятие о дидактике. Дидактические модели…………………………………………………………. 4

1.1. Понятие обучения. Общее понятие о дидактике………………….. 4

1.2. Дидактические модели…………………………….. ………………..4

1.3. Основные характеристики развивающего обучения……… ………5

Глава 2. Проблема соотношения обучения и развития………. ………..7

2.1. Различные теории о соотношении обучения и развития…………. .7

2.2. Уровень актуального развития и зона ближайшего развития……. 9

Глава 3. Зоны актуального развития и зоны ближайшего развития в современной психологии………………………………………………………..11

Заключение…………………………………………………….. ………...14

Список использованной литературы…………………………………… 16

Введение

В последние годы все больше возникает потребность в новых методах, подходах к обучению и образованию, которые бы отвечали прогрессивным требованиям и тенденциям XXI века.

В ХХ веке быстрыми темпами развивалась психология. В том числе были проведены исследования и открыты новые закономерности формирования особы ребенка. В этой связи необходимо упомянуть исследования Л. С. Выготского, А. М. Леонтьева. Эти исследования легли в основу многих педагогических идей. Некоторые из этих идей будут отражены в реферате « Понятие зоны актуального развития и зоны ближайшего развития. Соотношение обучения и развития.

Цели:

- Рассмотреть психологическую основу теории развивающего обучения

- Представить основные понятия - зоны актуального развития и зоны ближайшего развития.

- Показать преимущества развивающего обучения

Задачи:

- Дать определении понятиям «дидактика», «обучение»; рассмотреть основные дидактические модели

- Выделить принципиальные особенности обучения и развития

- Рассмотреть теории о соотношении развития и обучения, взгляды Л. С. Выготского

4. Рассмотреть зоны актуального развития и зоны ближайшего развития в современной психологии

Глава 1. Понятие обучения. Общее понятие о дидактике. Дидактические модели.

1.1. Понятие обучения. Общее понятие о дидактике.

Обучение – целенаправленный процесс взаимодействия воспитателя и дошкольников, в ходе которого происходит усвоение знаний, умений и навыков, осуществляется воспитание и развитие детей.

Дидактика – это научная дисциплина, которая занимается исследованием теоретических и методических основ обучения (В. Ратке).

Дидактика в конечном счете должна дать ответ на два наиболее общих вопроса: «Чему учить?» и «Как учить?».

Предмет дидактики – обучение. Предмет дидактики – связь преподавания и учения, их взаимодействие.

1.2. Дидактические модели.

Процесс обучения основан на определенной дидактической модели:

- Традиционная модель. Эту дидактическую модель связывают прежде всего с именем немецкого ученого И. Ф. Гербарта.

Цель обучения – формирование интеллектуальных умений, представлений, понятий, теоретических знаний.

Гербарт ввел понятие воспитующее обучение: организация обучения и весь порядок в учебном заведении должны формировать морально сильную личность.

Структура обучения:

- Ступень ясности. Выделение материала и углубленное его рассмотрение.

- Ступень ассоциации. Связь нового материала с прошлыми знаниями.

- Ступень системы. Обнаружение выводов, формулировка понятий, законов.

- Ступень метода. Понимание теорий, применение их к новым явлениям, ситуациям.

2. Педоцентрическая модель . Ее появление связывают с именем американского педагога Д. Дьюи. Д. Дьюи предлагал строить процесс обучения, исходя из потребностей, интересов и способностей ребенка.

Цель обучения – развитие общих и умственных способностей, разнообразных умений детей.

3. Современная модель , в которой выделяют ряд теорий:

- Сообщающее обучение;

- Проблемное обучение;

- Программированное обучение;

- Личностно-ориентированное обучение;

- Развивающее обучение.

1.3. Основные характеристики развивающего обучения.

В основу развивающего обучения положены следующее принципы:

1. Ведущая роль в развитии принадлежит обучению.

Последователи теории Л. С. Выготского считают, что обучение может сильно подействовать на развитие ребенка и поэтому должно идти впереди развития.

2. Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития ребенка.

3. В основе обучения должен находиться активно-деятельностный способ (тип) обучения.

Успешность процесса усвоения знаний зависит от того, как организован процесс ориентации ребенка в учебном материале. В зависимости от способа ориентации и его полноты выделяется три типы обучения:

- Ориентировочная основа действия дается воспитаннику в готовом виде в качестве примера с неполным набором ориентиров и указаний. Ребенок, много раз выполняя аналогичные действия, путем проб и ошибок достигает необходимого результата. Процесс обучения при этом идет стихийно.

- Воспитаннику в готовом виде дается полная ориентировочная основа действия (программа выполнения формируемого действия по шагам – алгоритм) для решения отдельных конкретных практических задач. Система ориентиров помогает избежать ошибок, но не позволяет ребенку свободно оперировать полученными знаниями, потому что для каждого следующего задания он ждет от учителя готового примера выполнения действия.

- Воспитанник подводится к выяснению основных принципов работы с тем или иным материалом. Педагогу важно научить ребенка так анализировать объекты, чтобы он самостоятельно смог устанавливать систему ориентиров, необходимых для правильного выполнения заданий определенного типа. Ориентировочную основу своих действий он складывает сам. Обучение при этом с самого начала является полностью сознательным: ребенок не только понимает то, чему он должен научиться, но и владеет способом такого обучения. Именно такое обучение способно вести за собой развитие, потому что оно вооружает его методом нахождения основных специфических особенностей исследуемого предмета и позволяет в дальнейшем действовать самостоятельно.

4. Ребенок является полноценным субъектом учебной деятельности. Придать обучению по-настоящему развивающий характер, обеспечив условия для развития у дошкольников воображения, рефлексивного мышления, желания и умения учиться, возможно только через активное включение ребенка в учебный процесс. Ребенок становиться субъектом учебной деятельности на основе таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, умение вступать в сношения с другими людьми.

5. Целенаправленное формирование мотивационной основы учебной деятельности. Прежде чем предлагать ребенку какую-нибудь деятельность, нужно постараться заинтересовать его ею.

6. Организация учебного взаимодействия и сотрудничества в учебно-воспитательном процессе. Педагог может целенаправленно воспитывать детей только при постоянном сотрудничестве с ними, с их окружением, опираясь на желание и их готовность действовать вместе с воспитателем.

7 . Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности.

Глава 2. Проблема соотношения обучения и развития.

2.1. Различные теории о соотношении обучения и развития.

Выдающийся ученый Л.С. Выготский (1896-1934) работал во многих областях психологии и создал несколько оригинальных научных теорий. Среди психологов и педагогов наиболее известна сейчас его культурно-историческая теория психического развития человека. Важное место в этой теории занимает способ решения Л.С. Выготским проблемы соотношения обучения и развития или проблемы развивающего обучения.

В 1935 году (через год после смерти Л.С. Выготского) вышел сборник его статей под названием «Умственное развитие детей в процессе обучения». В него вошла статья «Проблемы обучения и умственного развития в школьном возрасте», написанная им в 1933/1934 году. В ней Л.С. Выготский, во-первых, изложил основные теории соотношения обучения и развития (которые в несколько модифицированном виде существуют до сих пор), во-вторых, сформулировал гипотезу о характере этого соотношения (в 60-90-е годы благодаря исследовательским усилиям научно-практического коллектива Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова эта гипотеза превратилась в развернутую теорию развивающего обучения).

Довольно длительное время - до работ Л.С. Выготского и после них - педагогическая психология и детская психология существовали изолированно друг от друга. Закономерности психического развития ребенка детские психологи (А. Гезелл, Ж. Пиаже и др.) изучали и описывали безотносительно к тому, чему и как его учат и воспитывают в разные периоды жизни дома и в общественных учреждениях. Эти психологи полагали, что психическое развитие человека протекает независимо от обучения и воспитания по своим собственным законам. Сама же организация процессов обучения и воспитания должна учитывать эти законы.

Л.С. Выготский полагал, что такое обучение ориентируется не на завтрашний, а на вчерашний день.

Этой теоретической позиции соответствует определенный метод исследования. Например, при изучении проблемы умственного развития исследуются мыслительные действия, максимально не зависящие от содержания конкретных знаний (такой метод использовал Ж. Пиаже).

Согласно этой теории развитие и созревание детей являются скорее предпосылкой, чем результатом обучения. Обучение надстраивается над развитием, ничего не меняя в нем по существу.

Согласно второй теории обучение и развитие – два тождественных процесса.

Обучение выступает в качестве источника развития, формирующего у ребенка такие функции, которые без него вообще в развитии возникнуть не могут.

С этой точки зрения любое обучение можно считать развивающим, так как обучение детей каким-либо знаниям приводят к развитию у них всевозможных привычек.

В третьей теории сделаны попытки преодолеть крайности двух первых путем простого их совмещения. Развитие мыслится как процесс, от обучения независимый, а само обучение, в ходе которого ребенок приобретает новые формы поведения, мыслится тождественным с развитием. Развитие (созревание) подготавливает и делает возможным обучение, а последнее как бы стимулирует и продвигает вперед развитие (созревание).

2.2. Уровень актуального развития и зона ближайшего развития.

На основе углубленного анализа обширных фактических материалов, связанных отношениями между обучением и развитием, Л.С. Выготский формулирует положение о том, что умственное развитие имеет два уровня:

- Уровень актуального развития, фиксируемый по некоторым завершенным его циклам;

- Уровень зоны ближайшего развития, фиксируемый по еще незавершенным его циклам.

Первый уровень можно определить, используя задачи, которые дети определенного возраста решают вполне самостоятельно, второй - используя задачи, которые дети того же возраста решают с помощью взрослых и товарищей, в сотрудничестве с ними. Однако эти же задачи дети через некоторое время (но для разных детей неодинаковое) начинают решать самостоятельно.

Зона ближайшего развития позволяет предсказать, что произойдет в развитии ребенка завтра, но это «завтра» внутренне связано с тем, что происходит с ним «сегодня» в процессе учебно-воспитательного сотрудничества (общения) со взрослыми и сверстниками.

Понятие «зоны» конкретизирует общий закон, сформулированный Л.С. Выготским применительно ко всему психическому развитию человека. Согласно этому закону, исходной формой индивидуальных психических функций человека является их предварительное коллективное осуществление.

Динамика умственного развития ребенка, как показывает Л.С. Выготский, страдает и тогда, когда идеальный умственный возраст близок к реальному, и тогда, когда они сильно расходятся. Каковы же оптимальные условия для умственного развития ребенка? Каково должно быть оптимальное расхождение между указанными разными характеристиками умственного развития, чтобы наблюдались его положительные изменения? Какова зона посильной трудности дошкольного обучения для ребенка? Когда наблюдается совпадение идеального возраста с зоной ближайшего развития, то мы имеем оптимальные условия умственного развития ребенка. Следовательно, изучение таких условий связано с исследованием возникновения и внутренней организации указанной зоны.

Следует отметить, что, согласно Л.С. Выготскому, зона ближайшего развития различна у разных детей, поэтому и определение ее величины необходимо проводить конкретно у каждого отдельного ребенка. Благодаря этой зоне ребенок может научиться, решая первоначально те или иные задачи вместе с другими людьми, новому типу индивидуальных действий (вместе с тем даже такие животные, как обезьяны, не могут научиться самостоятельно решать задачи, выходящие за пределы их актуального умственного развития).

Таким образом, можно сказать, т олько то обучение хорошим, которое забегает вперед развития.

Глава 3. Зоны актуального развития и зоны ближайшего развития в современной психологии.

Решая проблему взаимосвязи обучения и развития, Л.С. Выготский выделяет два уровня развития ребенка: один проявляется в его самостоятельной деятельности (актуальный уровень развития), другой – в сотрудничестве с другими людьми (зона ближайшего развития). Данная идея имеет принципиальное значение для понимания процесса организации обучения, диагностики индивидуального развития и успешности обучения. По мнению Л.С. Выготского, в сотрудничестве ребенок способен сделать намного больше, чем самостоятельно. Сотрудничество – это один из параметров социального окружения, который является источником развития в онтогенезе. Сотрудничество может приобретать и форму подражания, но подражание возможно только потому, что лежит в «зоне ближайшего развития» ребенка. Подражание делает возможным «культурное развитие ребенка», формирование у него высших психических функций.

Введение феномена «зона ближайшего развития» позволило педагогике выработать стратегическое направление в процессе организации обучения: развивает только то обучение, которое ориентировано на «зону ближайшего развития» данного ребенка. Обучать ребенка возможно только тому, чему он уже способен обучаться, опираясь при этом на достигнутый уровень развития.

Однако в самой концепции Л.С. Выготского подход к изучению «зоны ближайшего развития» (далее ЗБР) только намечен, а современные исследователи трактуют это понятие неоднозначно. Основные направления зоны ближайшего развития.

Одно из них связано с включением понятия ЗБР в диагностику психического развития. Основным методологическим принципом, на котором должна основываться диагностика, включающая ЗБР, является специальным образом организованное сотрудничество ребенка со взрослым и сверстником. Традиционно способом определения ЗБР является использование дозированной помощи при решении ребенком тестовой задачи. Взрослый оказывает помощь ребенку при возникновении у него трудностей. «Количество» и качество помощи – показатель ЗБР. Тот ребенок, который с минимальной помощью взрослого решает задачу, имеет наибольшую ЗБР (Иванова, 1976). По мнению автора анализа, метод дозированной помощи связан с более глубокой диагностикой актуального развития, изучением механизмов, которые обеспечивают решение интеллектуальных задач. Этот метод показывает, что актуальный уровень развития также не гомогенен, он имеет определенную внутреннюю структуру. Помощь взрослого выступает как инструмент изучения этой индивидуальной, или возрастной, структуры.

Е.Е. Кравцова, И.А. Корепанова поставили перед собой задачу поиска такого метода исследования, при котором оказалось бы возможным работать именно с ЗБР. При этом авторы ориентировались на следующие положения теории Л.С. Выготского: общение ребенка с окружающими является источником психического развития в онтогенезе; ЗБР выступает методическим принципом изучения ряда явлений психического развития, и в то же время ЗБР есть самостоятельное явление, но определяемое через способ его обнаружения. В этой связи авторы считают, что предлагаемая ребенку помощь должна варьироваться не по способам ориентировки в задании, а по разным формам и видам общения ребенка со взрослым. Поэтому они сконструировали экспериментальную ситуацию, в которой ребенок умел делать определенное действие и мог выступить по отношению к взрослому как учитель, т.е. научить его определенным умениям.

Результаты экспериментальных исследований показали, что ЗБР – это многоуровневая структура, имеет пограничную часть, наиболее удаленную от актуального развития, периферическую и центральную части. Пограничная часть характеризуется наименьшей осознанностью и произвольностью; двигаясь к центру, способность осознается, дифференцируется.

Также Е.Е. Кравцова, И.А. Корепанова доказывают, что ЗБР – не «завтрашний день ребенка», как традиционно трактуется идея Л.С. Выготского, а его сегодняшний уровень развития, реализуемый в определенных условиях. Оказалось, что при смене условий общения меняется способ решения задачи, следовательно, ЗБР имеет и размерность «глубины», а не только линейную размерность. ЗБР – динамическое образование с возможностью расширения и углубления.

Если Л.С. Выготский в ЗБР видел способ связи обучения и развития, то упомянутые авторы пытаются выявить ее психологическое содержание, без которого считать проблему соотношения обучения и развития решенной нельзя, как невозможно использовать данное понятие в повседневной практике обучения.

Авторы предлагают в качестве единицы анализа взаимосвязи этих двух процессов понятие «культурные средства развития», потому что оно объединяет понятия «развитие» и «обучение». Так, в обучении можно выделить два процесса – овладение знаниями, умениями и навыками и происходящие на их основе изменения субъекта. С другой стороны, развитие можно понимать не только как внутренне детерминированный процесс изменений субъекта, но и как процесс, в котором в определенной степени существует приобретение чего-то нового из внешнего мира. Получается, что обучение и развитие – это две стороны единого процесса овладения культурными средствами развития (КСР). При этом изменение в одной из сфер (например в предметной) ведет к изменению другой сферы (например психотехнической) и наоборот. Есть основания считать, что связь предметного и психотехнического действия непосредственно коррелирует с ЗБР.

Таким образом, особенности ЗБР определяются тем, как сотрудничество со взрослым меняет и развивает «предметное» действие ребенка. При этом собственно уровень ЗБР связан с тем, насколько малое воздействие на одну из сторон КСР может вызвать большее изменение в другой.Итак, тезис о том, что обучение ведет за собой развитие, предполагает, с одной стороны, что обучение должно быть ориентировано на ЗБР, а с другой стороны, что оно меняет зону ближайшего развития (Е.Е. Кравцова).

Заключение

Для современной психологии остаются открытыми следующие вопросы: какие изменения происходят с ЗБР в процессе обучения и каковы причины разной величины ЗБР у разных детей. Кроме выделенной линии исследования зоны ближайшего развития (диагностика психического развития), этот феномен изучается современными авторами в следующих аспектах:

– закон развития высших функций и ЗБР (М.Р. Гинзбург);

– роль сотрудничества в культурном развитии ребенка

(Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина, Е.О. Смирнова, Ж.П. Шопина и др.);

– структура ЗБР (Г.А. Варданян, А.З. Зак);

– соотношение процессов обучения, обучаемости и развития (Е.Е. Кравцова, В.Н. Иванов, И.А. Корепанова).

Л.С. Выготский кроме традиционных видов обучения (прямое и косвенное) выделял реактивное и спонтанное обучение. Оба вида обучения имеют сильные и слабые стороны. Однако чтобы любое обучение было личностно-ориентированным (где ребенок ощущает себя источником действия), необходимо учить детей превращать реактивное обучение в спонтанное, переосмысливать содержание. Принимая в качестве главной мысль Л.С. Выготского о том, что смысл первичен по отношению к значению, последователи культурно-исторической теории развития видят основную цель учителя в том, чтобы он обеспечил условия, в которых ребенок смог бы набраться индивидуального опыта в той культуре, в которой он растет. В данном контексте ЗБР задает направление развития и обучения.

По классическому определению обучение, ориентированное на ЗБР, на завтрашний день ребенка, и есть развивающее обучение (Л.В. Занков, В.В. Давыдов). По мнению Е.Е. Кравцовой, развивающее обучение должно быть ориентировано не на саму ЗБР, а на ее границы, расширяя их за счет социальной ситуации развития. В этой социальной ситуации развития необходим взрослый, который бы задавал планку, был в позиции «над» ребенком, а другой взрослый – в позиции «рядом». Это основа парной педагогики. Делая вывод из анализа современных исследований ЗБР, можно утверждать, что обучение называется развивающим только в том случае, если оно развивает саму зону ближайшего развития, т.е. ЗБР становится глубже и шире в результате обучения. ЗБР будем рассматривать как возможность создания ребенком совместной деятельности со взрослым

Список использованной литературы.

- Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения в трудах Л. С. Выготского/ В. В. Давыдов // Вестник – 1996 – № 1

- Давыдов, В. В. О понятии развивающего обучения/ В. В. Давыдов // Педагогика – 1995 – № 1 (http://www.akipkro.ru/books/davydov/ponytie.txt)

- Культурно-исторические основания зоны ближайшего развития / Е.Е. Кравцова. – Москва, 2008 // Концепция зоны ближайшего развития: хрестоматия / сост. И.А. Корепанова. – Москва: АНО ПЭБ, 2008. – С. 104-106.

- Педагогика; под ред. Пидкасистого – М.: Педагогическое общество России, 1998 – 640 с.

- Харламов И. Ф. Педагогика/ И. Ф. Харламов – Минск, 2000. – 560 с.

- http://www.portal-slovo.ru

Зона ближайшего развития - уровень развития, достигаемый ребенком в процессе его взаимодействия со взрослым, реализуемый развивающейся личностью в ходе совместной деятельности со взрослым, но не проявляющийся в рамках индивидуальной деятельности. Понятие «зона ближайшего развития» было введено в психологический лексикон Л. С. Выготским, с одной стороны, для того, чтобы подчеркнуть принципиальную особенность развития личности на ранних стадиях онтогенеза, когда ребенок усваивает и присваивает накопленный социальный опыт, прежде всего, путем партнерского деятельностного и общенческого взаимодействия со взрослым, а с другой - для того, чтобы качественно развести актуальный уровень развития ребенка, который проявляется им в индивидуальной деятельности и тот, более высокий уровень развития, который реализуется развивающейся личностью, но лишь в рамках совместной деятельности со взрослым, выступая как «область не созревших, но созревающих процессов» (Л. С. Выготский). Понятие «зона ближайшего развития» традиционно рассматривается как одно из важнейших в психологии развития и педагогической психологии. Более того, подобный теоретико-методологический ракурс рассмотрения процесса развития личности ребенка и позволяет выстроить содержательно углубленную диагностику уровня развития становящейся, формирующейся личности. «Традиционная диагностика психического развития ребенка ориентируется на определение актуального уровня развития. Но прогноз, составленный на основе подобных методов, недостаточно надежен. Для определения перспективы развития необходимо знать и «завтрашний день развития», а он определяется именно измерением зоны ближайшего развития. Так, например, измерение готовности к школе на основе уже сформированных у ребенка способностей оказывается недостаточным. Необходимо определить, как ребенок может сотрудничать со взрослым, то есть какова его зона ближайшего развития. Разработанные на этом принципе методы определения готовности к школе оказываются более надежными» (К. Н. Поливанова). В последние годы, помимо психологии развития и педагогической психологии, понятие «зона ближайшего развития» нередко используется и в рамках социально-психологической науки. Понятно, что в этом случае привычная смысловая нагрузка данного термина приобретает определенное своеобразие. Так, применительно к психологии групп этот термин используют, говоря о перспективах развития конкретного контактного сообщества, которые оно «отрабатывает» с внешней инстанцией социального контроля (особенно если это официальная общность) или с лидером (особенно, если это неформальная группа).

Разрабатывая свое понимание зоны ближайшего развития, Выготский стремится прежде всего преодолеть широко распространенную традиционную трактовку, согласно которой показательным для умственного развития детей может быть не подражание ребенка взрослым, а лишь самостоятельное решение им той или иной мыслительной задачи. Таким образом, с точки зрения Л. С. Выготского, может быть получено лишь представление об актуальном уровне развития ребенка, но никак не о его способности к усвоению нового материала. Для того, чтобы оценить потенциал развития, необходимо оценить «разрыв» между результатами самостоятельной деятельности ребенка и тем, что он может достичь при помощи взрослых.

Эту идею Л. С. Выготский иллюстрировал результатами эксперимента, в рамках которого двум мальчикам предлагалось выполнить стандартный тест интеллекта для 8-летних детей (что соответствовало их реальному возрасту). После того, как каждый из них успешно справился с заданием, им предлагалось при помощи экспериментатора решить более сложные задачи. На этом этапе один из испытуемых показал результат, соответствующий уровню развития 9-летнего ребенка, в то время как другой - 12-летнего. По мнению Л. С. Выготского, это является доказательством различного потенциала к обучению у двух данных детей, а выявленная таким образом «дистанция между уровнем фактического (актуального) развития, определяемым по результатам самостоятельного выполнения заданий, и уровнем потенциального развития, определяемым по результатам выполнения заданий под руководством взрослого или в сотрудничестве с более способными сверстниками»2 и является зоной ближайшего развития.

В качестве эмпирического подтверждения теории зоны ближайшего развития Л. С. Выготский приводил и результаты некоторых зарубежных исследований. Так, например, в работе «Умственное развитие детей в процессе обучения» он пишет: «Американская исследовательница Мак-Карти показала в отношении дошкольного возраста, что если ребенка от 3 до 5 лет подвергнуть исследованию, то у него окажется группа функций, которую ребенок уже имеет, но есть и другая группа функций, которой ребенок самостоятельно не владеет, но владеет под руководством, в коллективе, в сотрудничестве. Оказывается, что эта вторая группа функций в возрасте от 5 до 7 лет находится в основном на уровне актуального развития. Этим исследованием показано, что то, что ребенок умеет в 3-5 лет делать только под руководством, в сотрудничестве и коллективно, тот же самый ребенок от 5 до 7 лет умеет делать самостоятельно...»

«В теоретико-экспериментальной работе Выготского и Шиф была предпринята попытка выявить это соотношение между актуальным (достигнутым) и потенциальным уровнями детского развития применительно уже не к дошкольникам, а к учащимся II и IV классов. В указанном контексте и было проведено детальное исследование у детей так называемых житейских (спонтанных) и научных (неспонтанных) понятий. Как подчеркивает Выготский, спонтанные (т. е. еще не “социализированные”, не испытавшие влияния взрослых) понятия изучены в классической работе Ж. Пиаже, который пришел к выводу, что их главной особенностью является отсутствие в них единой системы. ... В отличие от них, по мнению раннего Пиаже, может быть выделена еще и другая группа детских понятий, которые возникли под решающим воздействием знаний, усвоенных ребенком от взрослых. Таковы “неспонтанные” понятия, формирующиеся у детей, например, в ходе школьного обучения. Именно их Выготский охарактеризовал как научные... По предположению Выготского, уровень мышления у ребенка более высокий в случае развития научных понятий (например, понятие эксплуатации или революции), нежели спонтанных (житейских) понятий (например, понятие “брат”). Он считает, что эксперименты Шиф в общем подтвердили это предположение»1.

Нельзя не отметить, что выдвинув в целом обоснованную и бесспорно перспективную идею зоны ближайшего развития ребенка, Л. С. Выготский рассматривал ее, по сути дела, исключительно в контексте когнитивного развития личности. При этом эмоциональный и социально-психологический аспекты развития фактически игнорировались. Как известно, Л. С. Выготский был убежденным сторонником формального школьного обучения, в основе которого лежит, прежде всего, «вертикальное» взаимодействие «учитель-ученик», и первостепенную роль играет именно усвоение научных понятий. Более того, по мнению авторов коллективной монографии «Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории», «можно сделать вывод, что, с точки зрения Выготского, понятия обучения и зоны ближайшего развития - это синонимы или даже тавтология. Обучение, по его мнению, специфично лишь для человека, но не для животных, которые способны только к выучке посредством дрессировки. ... Обучаем лишь человек, и в школе ребенок обучается, прежде всего, научным понятиям. В отличие от последних, житейские понятия... возникают, по мнению Выготского, из собственного жизненного опыта ребенка, т. е. вначале вне обучения, вне зоны ближайшего развития, и потому не являются чисто социальными, не относятся к высшим психическим функциям. Правда, он прямо не называет их натуральными (т. е. низшими) психологическими функциями, но сопоставляет их с научными понятиями как низшее с высшим»2. Не случайно многие критики Л. С. Выготского во многом справедливо упрекают его в том, что, призывая «...к изучению взаимодействия как внутренних, так и культурных факторов, сам он уделял внимание преимущественно последним»3.

Однако наиболее резкой и обоснованной критике подвергалась именно концепция обучения Л. С. Выготского. Прежде всего, критики отмечают, что одна из опасностей, непосредственно связанная с зоной ближайшего развития в трактовке Л. С. Выготского, заключается в том, «...что нельзя пытаться подтолкнуть ребенка вперед до того, как у него разовьются способности, соответствующие той стадии развития, на которой он находится в данный момент»4. Это особенно важно с точки зрения эпигенетического принципа, сформулированного Э. Эриксоном. Как показано в работах самого Э. Эриксона (вышедших, заметим, много лет спустя после смерти Л. С. Выготского) и его последователей, игнорирование актуальных потребностей развития приводит к серьезным личностным деформациям и, более того, психическим расстройствам. Как демонстрирует это практика, чрезвычайно «модные» сегодня попытки родителей «развивать» своих детей дошкольного возраста посредством обучения их счету и письму, иностранным языкам, музыке и т. п. зачастую нередко не только наносят ущерб физическому и психическому здоровью, ни и резко снижают мотивацию ребенка к обучению по достижении им школьного возраста.

По сути дела, и еще одну опасность подчеркивают некоторые критики Л. С. Выготского: «С помощью других ребенок в состоянии решать задачи, с которыми он не смог бы справиться самостоятельно. В этом Выготский, безусловно, прав, но он не учитывает, что постоянная необходимость в посторонней помощи может подорвать независимость. Сторонники естественного развития неоднократно предупреждали, что каждый раз давая ребенку помощь или указания, мы тем самым укрепляем его зависимость от нашего мнения о том, о чем и как он должен думать, и подрываем его способность к самостоятельному мышлению».